Come normalizzare uno scrittore abnorme? Un sistema sicuro è rifarsi alla sua biografia. Infatti la vita non potrà mai essere altrettanto “differente” quanto la scrittura. Basta grattarla un poco e affioreranno miserie umane, rancori e rimorsi, puerilità ed egocentrismi che, insomma, renderanno quell’autore – che a prima vista sembrava inarrivabile – tutto sommato molto simile a noi. Tanto più nel caso di scrittori che della biografia hanno messo ben poco nella loro scrittura: questo peccato contro il senso comune letterario che esige sulla pagina la confessione prima o poi lo pagheranno…

Mi è successo un po’ di anni fa di capitare in una presentazione dedicata a Giorgio Manganelli, e lì, per l’appunto, questo testardo narratore di “inesistenze”, che il lettore voleva «provocarlo, irretirlo, sfuggirgli», che la sua, dichiarava, «non è letteratura affettuosa, non accarezza i cani», ecco veniva sistemato a dovere attraverso gli episodi di impulsiva passione, la fuga in lambretta e soprattutto le donne. Il Manganelli innamorato! E dunque, alla fin fine, ricondotto a dimensioni compatibili con la media. Continua a leggere Come normalizzare uno scrittore abnorme

Archivi categoria: L’aristocritico

Poesia senza indulgenza

Così scrive Elio Pagliarani in Come alla luna l’alone (Lezione di fisica, 1968), in una parentesi che interrompe il suo testo: «(Però guarda come al lamento / Il verso si fa compiacente, niente è più facile di questo ma io lo spezzo»). Perché questa rottura? È soltanto il bisogno di un autore intelligente per evitare il banale, quella curva patetica che spesso prende il poetico? È un ritrovato tecnico per disporre i versi “scalati” nella pagina? O c’è dell’altro? Continua a leggere Poesia senza indulgenza

La letteratura al tempo del GAFAM

La deprecazione della mercificazione letteraria è esercizio diffuso e che personalmente pratico da molto tempo. Non c’è chi non si accorga della deriva dell’editoria e della caduta di livello dei prodotti selezionati secondo lo standard del rapido consumo; facile è rendersi conto della perdita di stile della narrativa attuale e della riduzione del romanzo a scenografia, ad imitazione delle più fortunate versioni cinematografiche o televisive, e quindi essenzialmente dell’approccio esclusivamente contenutistico che viene richiesto. Così come i guasti culturali che stanno producendo i nuovi social, riassumibili nella sigla del GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft).

Tutte queste cose le sapevamo benissimo. Però un libro che ce le venga a ripetere in modo documentato e sistematico è sempre utile. Questo libro è uscito in Francia circa un anno fa e s’intitola Le fétiche et la plume. La littérature, nouveau produit du capitalisme, Editore Rivages, frutto del lavoro a quattro mani di due autrici: Hélène Ling e Inès Sol Salas. Continua a leggere La letteratura al tempo del GAFAM

Tre accorgimenti per evitare la confusione

Fare attenzione alla parola “poesia”. Come niente quella parola si impanca con una iniziale maiuscola. Pensavate di pronunciarla in senso neutro, puramente tecnico (come versificazione, ovvero testo che va a capo) e invece no, viene recepita ormai in senso sostanziale, le antenne si tendono a captare il moto del sentimento, l’espressione intima, la lingua dell’anima, la purezza eterea e via sensocomuneggiando. Quante volte lo si sente dire? La poesia è un dono, ha a che fare con la grazia, con l’incantesimo, richiede un ascolto devoto per cogliere le sue sfumature, una ricezione nel raccoglimento e altre enunciazioni quasi tutte di sapore parareligioso.

Di fatto, la poesia è emarginata nel regno della comunicazione globale, è homeless senza casa (editrice), ma quella che resta in attività fattasi privata è essenzialmente del privato che finisce ad occuparsi, proprio del proprio privato – e si declina quindi consolatoria e compensativa. È l’“aura fritta”, come dice con calembour felice Felice Accame. Continua a leggere Tre accorgimenti per evitare la confusione

Spatola a Siena

Maggio, mese dei convegni. Dopo quello di Pescara su Giuliani, eccomi a Siena il 18 per ragionare attorno a Adriano Spatola. Il convegno è stato organizzato per festeggiare la ripubblicazione de L’oblò nelle edizioni Diaforia di Daniele Poletti. Dopo la voluminosa pubblicazione dell’opera poetica (Opera), ora, in una veste grafica sempre molto creativa, il nuovo Oblò inaugura una collana che dovrà accogliere, oltre ad altre opere spatoliane, anche lavori che tengano fede alla tendenza (come l’editore ha spiegato) della scrittura della complessità.

La giornata di studi è stata densa di numerose relazioni ed è stata accompagnata da una mostra di opere visive di Spatola e da una serata performativa. In quanto autore multimediale della poesia totale, Spatola si prestava ad essere affrontato da diverse prospettive e da diversi campi disciplinari (critica letteraria, critica d’arte, comunicazione, ecc.). Quindi, non si è parlato solo di Oblò (che è prosa sperimentale) e nemmeno soltanto di poesia, ma anche dell’aspetto visivo dentro e oltre la scrittura, del concretismo, della performance, ecc. Molto interessante è stato poi l’incontro tra studiosi e interpreti di generazioni diverse e occorre sottolineare il fatto che il convegno era organizzato da LALS, un gruppo di giovani bravissimi, attivi in margine all’Università di Siena. Continua a leggere Spatola a Siena

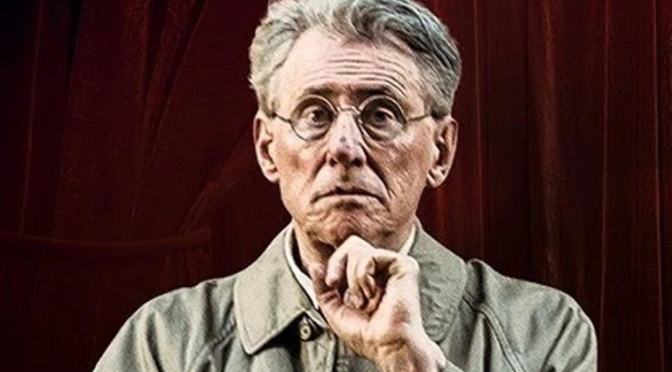

Riconoscere Giuliani

Alfredo Giuliani è acquisito alla storia letteraria soprattutto per la sua introduzione alla antologia dei Novissimi, che costituisce una pietra miliare (e forse ancora una “pietra d’inciampo”) nella evoluzione della poesia italiana, posta com’è nel bel mezzo del Novecento. Introduzione, ma si dovrebbe dire al plurale “introduzioni”, perché la sua firma compare avanti a tutte le edizioni successive al 1961, comprese quelle della traduzione in lingua inglese. Segno che, di quel piccolo manipolo di cinque autori (gli altri, per chi fosse proprio ma proprio digiuno, erano Balestrini, Pagliarani, Porta e Sanguineti), era lui il baricentro delle diverse posizioni, un primus inter pares, ed anche – a mio parere – il critico più adatto a individuare una sorta di sensibilità comune. Come singolo autore, tuttavia, Giuliani non è molto trattato e forse la sua produzione è stata in qualche modo oscurata proprio da questa funzione di “portabandiera” che ha poi espletato anche in altre occasioni, ad esempio nell’incontro palermitano che apriva la stagione del Gruppo 63, era lui che – dopo il breve saluto di Luciano Anceschi – riceveva il compito di avviare il dibattito, definendone l’“orizzonte problematico”. Continua a leggere Riconoscere Giuliani