La poesia sonora si può definire in generale come l’uso dei significanti avulso dai significati. Storicamente essa ha prodotto le sue provocazioni utilizzando “tratti soprasegmentali”, fonemi liberi o, in parole povere, “puri suoni”, con un esito certamente “antilogocentrico”, tuttavia recepibile sostanzialmente in ambito percettivo, cioè in chiave solamente estetica. Ma cosa succede se la poesia sonora punta al ri-contatto con i significati, ovverosia “riprende la parola” senza però perdere l’emergenza primaria della voce?

Risponde a questo interrogativo l’opera di Giovanni Fontana che della poesia sonora è un vessillifero riconosciuto e ne è anche stato l’illustratore (vedi La voce in movimento). E soprattutto fa testo (in tutti i sensi dell’espressione) la recente pubblicazione de La discarica fluente per opera delle edizioni [dia•foria. Perché qui la scommessa si fa più alta, in quanto non si tratta soltanto di reintegrare la parola nella sua interezza, ma addirittura di riavvolgerla nel contesto di un tema. Un tema di tutto riguardo, per giunta, che è precisamente, come si deduce già dal titolo, quello dei rifiuti e del loro smaltimento, quindi un tema da impegno civile, che sottintende un compito (l’ingaggio dell’engagement), che tuttavia viene assolto in modo tutto particolare e alieno da qualsiasi perorazione o lamentanza. Continua a leggere Fontana, la voce che fa testo

Archivi categoria: Il libro del giorno

Lubrano, il poeta in dimissione

Una quarantina di anni fa, Edoardo Sanguineti, in un convegno sulla critica di quelli di una volta, propose la dimissione del critico, versione rovesciata della “missione del dotto” di Fichte. Oggi, Carmine Lubrano, che con Sanguineti ha collaborato in manifestazioni e libri, dichiara una analoga dimissione, questa volta dalla poesia: «Basta! Vado via dalla poesia!» esplode proprio in apertura del suo libro di versi, or ora in uscita per l’editore Fabio D’Ambrosio.

E non gli si può dare torto. Tale è l’andazzo al ribasso dei verseggiatori attuali che occorre stare bene attenti a non essere equivocati e scambiati con quelli, che sotto l’ombrello generico del termine poesia – “aura fritta”, ho scritto su questo blog – proliferano e infestano, ormai diffondendo un errato senso comune e cancellando accuratamente le tracce dei radicalismi novecenteschi. Provate a guardarvi la premiazione dello Strega-Poesia e poi mi direte. Tra spettacolarità d’accatto, melensaggini ufficiali e ammiccamenti vari, circolano le solite presunzioni emotive, vaghe nostalgie, stanchi patetismi in toni ispirati privi di sostanza. Cosa resta da fare allora ai poeti se non smarcarsi e dire chiaro e tondo che con quella roba lì non si ha nulla a che fare? Continua a leggere Lubrano, il poeta in dimissione

Michele Fianco, esce “Lì”

Michele Fianco, autore sempre più eclettico, torna in libreria (ormai in rete, ma tant’è…) con alcune piccole opere di grande spessore.

Continua nella via della prosa, dopo gli exploit di Swing (eccellente romanzo-antiromanzo) e della Confezione (vincente del premio Feronia), ora con un nuovo esperimento dal laconico titolo Lì. Scrittura fatta per frammenti, brani in parte narrativi e in parte no, tutti collegati da un “tono” stilistico (il tono-Fianco, di cui ho parlato altre volte), con riprese e ripetizioni, come del resto è naturale trattandosi di pezzi cronologicamente coevi, una sorta di diario (o pseudo-diario) dell’ultima estate.

Il libro, insieme ai volumetti fotografici di Monsieur Côté (ne dirò alla fine) è disponibile su Amazon. La scelta dell’autoedizione è comprensibile: il vantaggio della rete è che si può essere subito raggiunti saltando la mediazione editoriale che ormai presenta, anche in caso positivo, lungaggini, procrastinazioni e incertezze. Continua a leggere Michele Fianco, esce “Lì”

Scritture complesse

La casa editrice Diaforia – correttamente si dovrebbe scrivere [dia·foria – pubblica in un formato originale e con una impaginazione molto mossa, un libro di autori vari curato da Daniele Poletti, che è poi l’animatore stesso di tali edizioni. Un libro davvero impegnativo perché rivolto a mostrare con una serie di testi di 12 autori la possibilità di un approccio alternativo alla poesia e alla letteratura. Il titolo della raccolta è Continuo, repertorio di scritture complesse. Ciascun autore viene introdotto da una analisi di mano critica di volta in volta diversa. Gli autori sono: Daniele Bellomi, Alessandro De Francesco, Marilina Ciaco, Marco Mazzi, Luigi Severi, niccolò furri (non è un refuso: si firma con le minuscole), Morena Coppola, Augusto Blotto, Gabriele Stara, Alessandra Greco, frank leibovici (anch’egli volutamente privo di iniziali grandi), Lucio Saffaro. Da notare che, oltre ai “fuori quota” come Saffaro e Blotto, si tratta di generazioni diverse che comprendono anche alcuni piuttosto giovani trentenni (una media approssimativa fa 43 anni); e questo significa che finalmente si scommette sulle new entry.

Ma ciò che mi ha interessato maggiormente è che, fin dalle pagine iniziali, Poletti ha messo le carte in tavola con uno scritto propositivo di deciso orientamento, drastico senza ambagi. Continua a leggere Scritture complesse

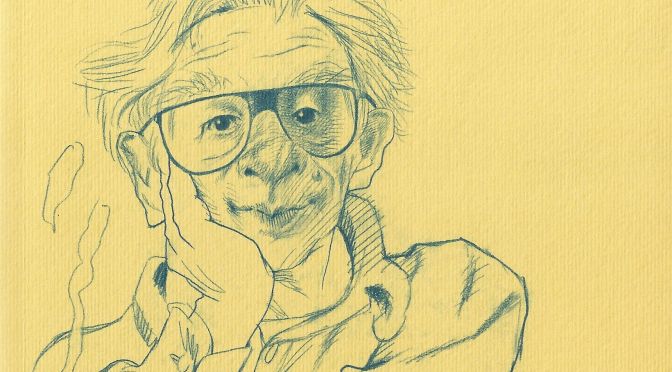

Giuliani ci invita al festino dei libri

Già annunciata lo scorso anno nel corso del convegno di Pescara, esce ora da Adelphi la postuma raccolta di saggi di Alfredo Giuliani, intitolata La biblioteca di Trimalcione, per la cura di Andrea Cristiani. È un grosso volume di quasi 400 pagine, già progettato dall’autore utilizzando gli articoli comparsi sui quotidiani come aggiunta e integrazione ai precedenti libri di critica, Immagini e maniere, Le droghe di Marsiglia e Autunno del Novecento.

I motivi del titolo sono spiegati dall’autore proprio nel pezzo dedicato al Satyricon: durante il vanto delle sue proprietà, Trimalcione afferma di avere tre biblioteche, un greca e una latina. Si tratta dell’errore di un arricchito così ignorante da non saper neppure contare, oppure – come preferisce intendere Giuliani – di un trasporto del «flusso logorroico» prodotto dalla «esilarante ingordigia del personaggio»? E spunta allora un analoga ingordigia nel campo della lettura: «Non sono forse così, abbuffate trimalcioniche, vuoti farciti di studiate leccornie, le nostre incessanti letture e le biblioteche personali che mettiamo insieme e sfoggiamo alla nostra mente avida di trangugiare polpa di chimere?»

Il libro è appunto un invito al “festino dei libri”, con preferenza per quelli sovrabbondanti, trasgressivi e bizzarri. Continua a leggere Giuliani ci invita al festino dei libri

Giorgio Moio va “al fronte”

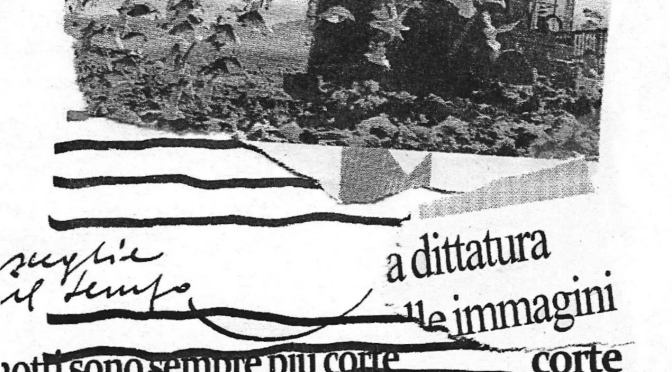

Poesia visiva e poesia lineare si possono disporre in un chiasma. Da un lato la poesia visiva utilizza come materiali parole e lettere incentivandone il valore grafico e magari ritagliandole come materiali visivi tra gli altri da assemblare in collage; dall’altro lato la poesia lineare può non esserlo poi tanto – lineare, dico – e spostare le sue linee in modo da occupare diverse posizioni, lasciare spazi bianchi, operare sui caratteri, e così via. Entrambe le operazioni sono unite dall’intenzione di strappare il lettore dalla consueta e abitudinaria percezione del linguaggio.

Di un simile chiasma approfitta da par suo Giorgio Moio nella recente pubblicazione di Testo al fronte, edito da Bertoni sul finire dell’anno appena terminato. E l’affrontamento cui allude il titolo è realizzato per l’appunto mediante l’alternanza di poesia visiva e poesia lineare che – con le interferenze che si sono dette – si danno il cambio rispettivamente alle pagine pari e a quelle dispari. Continua a leggere Giorgio Moio va “al fronte”