Sono usciti a poca distanza l’uno dall’altro vari interventi attorno alla figura di Adriano Spatola. Si tratta in realtà dei contributi relativi all’anniversario dei 30 anni dalla scomparsa dell’autore, che ‒ pronunciati a voce nel 2018 ‒ compaiono ora a stampa. Le occasioni erano state il convegno di Milano a Palazzo Sormani del 28 novembre e la mostra “Da zero a infinito” dello Studio Varroni di Roma, tra dicembre 2018 e il febbraio 2019. In attesa di accogliere e commentare l’edizione complessiva degli scritti poetici, che mi dicono prossima, vediamo intanto di fare il punto su questo piccolo, ma significativo, campione critico.

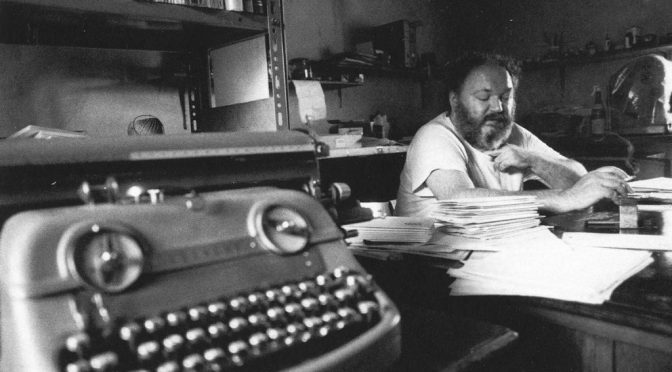

La gran parte degli interventi del convegno milanese è andata a costituire il numero de “il verri” intitolato proprio “Spatola re-loaded”, con saggi di Milli Graffi, Angelo Lumelli, Eugenio Gazzola, Silvia Fantini, e un omaggio in versi di Paul Vangelisti. Riemerge con forza la funzione-Spatola, negli anni della neoavanguardia con il parasurrealismo di “Malebolge” e poi ‒ forse ancora più importante perché affatto controcorrente ‒ il periodo successivo di “resistenza dell’avanguardia” autoprodotta nel Mulino di Bazzano. Gazzola ha sottolineato molto giustamente la «pratica della comunità», ovvero la passione di Spatola per il lavoro di gruppo, per l’organizzazione e produzione delle riviste, e via dicendo. Ma altrettanto importante è che si cominci a lavorare con attenzione sulle pieghe dei suoi testi, al di là dello schematico inquadramento storiografico. L’analisi del testo: è su questa che punta l’acuto saggio di Milli Graffi, attraverso l’accurata disamina del linguaggio, per arrivare a queste conclusioni:

Spatola fa esplodere il paradigma perché la singola parola è priva di connessioni certe, e questo fa moltiplicare le sequenze alternative.

Il sintagma, l’espressivo, la consistenza semantica è volatile, è un odore, un filo di suono che viaggia e vaga nel testo, è un’impressione che non si lascia definire, è informale. Questo filo può essere più o meno esile: è su questa valvola che l’autore manovra aprendo o chiudendo l’intelligibilità spesso giocando il suo rapporto con la storia della letteratura. Se chiude tutto fino all’effetto impenetrabilità, provoca irritazione massima, e rischia la propria presenza.

Ma attenzione, l’impenetrabilità del linguaggio è l’essenza stessa del linguaggio. Spatola gioca col fuoco.

Molto utili anche le notazioni di Silvia Fantini sui risvolti metapoetici, ossia il parlare della poesia nel mentre si fa, dove si dimostra la consapevolezza tecnica e un certo controllo dell’automatismo.

Puntato sul testo è anche l’intervento di Luigi Ballerini (questo pure derivato dal convegno milanese) affidato alla rivista “Il Segnale” (n. 113). Ballerini ribadisce l’«orgogliosa coerenza» di Spatola e la sua renitenza al cambiare della moda, portandolo ad esempio come contrasto alla regressione della poesia a mera confessione:

Rivolgersi al dentro del testo è ahimè il messaggio statisticamente più disatteso … i secondi anni Settanta avrebbero preso strade che hanno condotto a quella superfetazione dell’io che ancora ammorba gran parte della cosiddetta poesia italiana contemporanea. Per non parlare della prosa.

L’invito a riconoscersi nel racconto che il lettore ha davanti agli occhi lo rende pressoché cieco nei riguardi delle seduzioni incastonate in testi a basso tasso di referenzialità come quelli, appunto, di cui è stato autore Adriano Spatola, un poeta che non ha messo in scena l’esperienza, se non quella che riguarda il rapporto scrittura lettura e nel senso heideggeriano dell’ex per ire o, stravolgendolo, in quello del virgiliano «vires eundo coepimus». L’emotività che promuove la scrittura, catturata nel titolo, quando c’è, non diventa ipso facto l’argomento del testo, ma l’agente che rende effervescente il linguaggio di cui il testo è composto.

Legato invece alla mostra romana è l’intervento di Giovanni Fontana, Gli echi del tam tam, pubblicato su “l’immaginazione” (luglio-agosto 2019). Vi viene ricostruito in particolare il clima della contestazione sessantottesca, cui Spatola risponde con la proposta della “poesia totale”, che Fontana interpreta giustamente in chiave di utopia:

Dietro questo concetto di “poesia totale”, si affaccia il progetto utopico del superamento della scissione tra soggetto e oggetto e tra teoria e prassi. Non si tratta soltanto di dilatare i campi espressivi o di moltiplicare il potere di significazione, si tratta quasi di rifare il mondo, quel mondo che agli occhi di Guy Debord appare frammentato e illusoriamente ricomposto nello spettacolo globale. Se il mondo appare incongruo, forse c’è speranza di ricomposizione dell’uomo totale anche attraverso la prassi della poesia. Nella sua veste di manipolatore di segni Spatola dichiarerà più volte la sua “abilità artigianale di rimettere in questione le parole – e attraverso le parole – una filosofia del mondo”. (…) Cosicché ogni aspetto coinvolto nel gesto creativo deve essere inteso come mezzo e non come fine.

Per parte mia, al termine della mostra allo Studio Varroni ho proposto una lettura de L’ora dell’aperitivo (testo spatoliano compreso ne L’ebreo negro) che è ora diventata un piccolo esperimento video – qui nella sezione Katakino. Per chi volesse saperne di più: testi di Spatola, delle sue edizioni e di autori circonvicini si possono consultare dall’Archivio Maurizio Spatola, (http://www.archiviomauriziospatola.com).